中东地区的移民问题及其治理困境

中东地区的移民问题及其治理困境

喻珍 肖奔

内容提要:中东地区是战后全球人口迁徙活动最密集的地区之一,该地区的人口流动在中东剧变后达到危机临界点,并将持续成为一个国际热点问题。本文研究中东地区的人口移徙模式和现有移民治理框架,并具体分析了这一地区移民治理的困境。本文分析了战后移入和移出中东地区的三种主要移民类型,认为该地区作为主要的国际移民来源、接收地区和重要的移民过境地区,地区内国家移民政策的变化会产生外溢效应。中东地区现有的地区内移民管理机制不涵括以色列、土耳其这两个重要的地区利益攸关方,严重影响了其机制有效性。同时,该地区也存在对移民的权利保护不足、与欧盟国家的跨地区合作的机制局限在移民返回领域、忽视了产生大批移民潮的结构性因素等治理困境。因此,各利益攸关方需要秉持“标本兼治”的原则,采取综合方法对移民的权利进行保护,同时应对原籍国、过境国和目的地国所面临的风险和挑战。

关键词:中东 移民问题 移民治理 “阿盟标准”

作者简介:喻珍,法学博士,湘潭大学马克思主义学院副教授;肖奔,暨南大学国际关系学院博士研究生。

从20世纪40年代后期至今,中东地区一直是全球人口迁徙活动最密集的地区之一。这一地区位于道格拉斯·S.梅西(Douglas S.Massey)所称的国际五大人口迁移体系中的海湾体系,[3]并连接欧洲体系和亚太体系。仅2005年,这一地区就产生了2600万名国际移民,其中包括600万名难民,[4]这两项数据都显著高于其他发展中地区的同期数字。2010年底中东剧变爆发后,该地区的国际移民数量再次快速增长。2012年开始的叙利亚难民危机使整个地区的人口流动达到了危机的临界点;2015年,中东地区的国际移民人数超过3450万人,在1990年1340万名移民的基础上增长了157%,远高于60%的世界同期增幅。[5]截至2022年2月,安置在中东国家的叙利亚难民数量已经超过568.9万人,约99.3%安置在叙利亚邻国。[6]中东地区此轮由难民危机引发的大规模人类迁徙潮不仅深刻影响地区内国家及其毗邻的欧洲地区,也对南亚、东南亚等地区内的被视为海湾阿拉伯国家移民输出国的国家产生影响。因此,中东地区移民问题[7]将持续成为一个具有现实意义和学术价值的研究议题。

中东地区为什么持续产生远高于其他发展中地区的移民数据?这一地区的移民外流情况是不是造成欧洲移民困境的主要因素?中东国家是地区内移民问题的直接利益攸关方,其态度和立场是相关问题进行协商、解决的国际合作的重要考虑因素。面对严峻的移民治理困境,为什么迄今为止该地区没有建立涵括地区内所有国家的移民治理机制?现有研究主要关注从中东地区流向西方国家的移民活动,相对忽视了更复杂的中东地区内部移民网络。[8]2015年欧洲难民危机爆发后,中东地区难民问题成为新的研究热点,[9]但已有研究主要集中在描述这一地区的移民现象,或分析特定中东国家的移民政策及其影响,[10]而且已有研究大都存在研究视角的偏颇,即大都只指出问题或突出矛盾方面,但没有分析这一地区移民政策形成的地区语境和政策进展。因此,本文尝试根据中东地区的人口移徙模式和现有移民治理框架,结合海合会国家等重点案例,具体分析这一地区移民治理的困境,以期把握中东移民问题的产生和影响因素,从而为解决这一难题提供相应线索。

一 战后中东地区的复杂移民模式

从19世纪中期开始,中东地区接收了来自高加索地区的移民,有了现代意义上的移民活动。[11]截至20世纪后半叶,中东地区内的移民可以大致划分为作为“接收国”的海湾阿拉伯产油国和作为“派出国”(sending state)的其他国家。但这一形势在21世纪初期变得更复杂,因为中东地区的移民现象是一种混合移动,即包括难民、庇护申请者、经济移民和其他移民在内的复杂的人口迁移现象。中东地区复杂的地区内移民活动,加上该地区内国家大量接收非洲、东南亚、南亚地区的移民,并向欧洲地区输出、过境移民,导致该地区的移民数量远超其他发展中地区。

“五海三洲之地”的独特地理位置、地区内国家间和邻近地区的经济发展不平衡,以及地区局势的剧变,使中东地区的移民活动呈现复杂性的特点。研究者为更系统地理解中东地区的移民特征,对该地区的移民活动进行了不同类型的划分。例如,欧洲研究者和决策者高度关注从20世纪60年代中期开始的中东地区流向西方国家的移民活动,尤其是从摩洛哥、埃及和土耳其进入欧盟国家的移民活动。截至2005年,约有600万名来自土耳其和北非国家的移民定居在欧洲国家,[12]因此欧洲社会倾向于把中东国家描述为有“移民倾向的”(migration liability)。在此基础上,阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯和土耳其等国被划入了欧盟—地中海(Euro-Mediterranean)移民体系。同时,中东地区还包括地区内移民体系和跨地区移民体系,后者主要包括从撒哈拉以南的非洲、南亚和东南亚进入中东国家的移民。[13]此外,也有研究者和国际组织从中东地区移民产生的原因和应对政策的角度进行了移民类型划分。例如,国际移民组织把中东地区的移民活动分为三种密切相关的类型:第一类是由地区内多元、尖锐、持续冲突引发的被迫迁徙和国内流离失所,最典型的案例是伊拉克、利比亚和叙利亚等国家陷入冲突时产生的大量移民潮;第二类是由经济和其他因素复合引发的复杂非正规移民流(irregular migration flows),[14]包括进入和流出中东地区的移民流;第三类主要包括进入海湾国家的地区内、外劳工移民。[15]由于国际移民组织对中东地区移民的类型分析不带有移民来源的国籍和地理“偏见”,因此本文也采用这种分类方法。

第一类移民类型表明中东地区的国际移民和政治动乱、武装冲突是紧密联系的。因为除了常规的自愿移民外,中东地区的移民中包括了大量难民。战后中东地区难民问题的起源主要包括:由1948年第一次中东战争造成的约570万名巴勒斯坦难民,[16]20世纪90年代前的国内政治问题和海湾战争、伊拉克战争共造成的400万名伊拉克难民,[17]以及由内战造成的叙利亚、也门难民等。[18]而且中东地区还被其他有长期冲突的国家和地区,如阿富汗、高加索、非洲之角[19]和苏丹等包围。所以,中东地区还接收了来自阿富汗、索马里、西撒哈拉以西的撒拉威(Sahrawi)等地的难民。来自非洲之角地区的大批难民和寻求庇护者进入也门,埃及、叙利亚、约旦和以色列等国的苏丹难民数量也在上升。根据联合国难民署的统计,截至2010年底,中东地区难民数量约为194万人,占全世界难民总数的18.4%。[20]而中东剧变又产生了新的难民来源国。例如,利比亚在2010年底接收了2309名难民,该国在2011年又新增了15万名难民,这些难民进入其邻国突尼斯寻求庇护。[21]2012年开始的叙利亚难民危机成为二战结束至今最严重的人道主义危机。当前中东地区的难民危机也和国内流离失所者、经济移民、混合迁移(mixed migrations)、自愿和非自愿回返者(voluntary and involuntary returnees)结合在一起,并使这一地区产生了复杂的人口走私和贩卖模式。[22]

叙利亚难民在叙利亚-约旦边境的接待区等待批准进入约旦

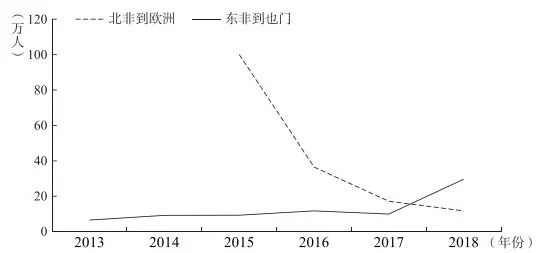

被划归为第二类的中东地区非正规移徙是中东移民体系复杂性的具体体现,即该地区既是移民产生地区,又是连接欧洲和非洲的移民过境地。如图1所示,中东地区的非正规移徙主要包括从中东地区进入欧洲的非正规移徙(移出)和从非洲进入中东地区的非正规迁移(移入)。从2015年开始,移民和难民主要通过三条地中海航道从北非进入南欧国家:第一条是地中海中线,来自撒哈拉以南非洲和北非的移民通过此路线,从利比亚到达意大利或马耳他;第二条是地中海东线,来自叙利亚、阿富汗和索马里的难民和移民通过此路线从土耳其进入希腊;第三条被称为地中海西线,主要是从摩洛哥进入西班牙。在2015年的峰值过后,2016~2018年通过地中海航线进入欧洲的非正规移民和难民数量开始急剧下降,该数字在2018年降至11.7万人。[23]与此同时,外界相对忽视了利比亚连接地中海中线和非洲之角的移民路线中的北线。通过这条航线,来自非洲之角的移民经过苏丹抵达利比亚,其中很多移民再从利比亚经过地中海中线进入欧洲,或途经苏丹、埃及,进入以色列。[24]

图1中东地区的跨地区非正规移民数量(2013~2018年)

资料来源:“World Migration Report 2020,”International Organization for Migration,November 2019,p.67,https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf;“On the Move in a War Zone:Mixed Migration Flows to and through Yemen,”Migration Policy Institute,February 2019,https://www.migrationpolicy.org/article/mixed-migration-flows-yemen-war-zone。

中东地区另一条非正规迁移路线,即从东非到达也门的路线被称为“全世界最繁忙的混合移民路线之一”。这条路线被归入非洲之角跨地区移民路线中的东线(Eastern Route),也是中东移民迁入人数最多的一条线路。[25]也门作为非洲移民寻求进入富裕的海湾阿拉伯国家的过境国,仅在2014年就有91592名移民从非洲之角穿越红海和亚丁湾到达该国,移民数量比2013年同期上升了40%。[26]即使也门在2015年爆发内战后,每年仍有超过9万名来自非洲之角的移民通过这条路线进入该国。2018年,通过这条航线到达也门的移民数量又上升至15万人,超过当年通过地中海航线进入欧洲的移民数量;2019年,该数字为138213人。[27]2020年的新冠疫情影响了通过该路线的移民迁移。随着流动限制的加强,2020年通过该路线迁徙的人数降至95494人。[28]但在2021年,该路线的流动人数又增至约15万人,大致恢复到新冠疫情前的迁移水平。[29]

第三类移民主要是进入海湾国家的地区内、外劳工移民。这些劳工移民不仅包括来自其他中东国家的移民,还包括大量来自东南亚、南亚地区的移民。20世纪40~70年代,海合会国家大量引入外籍劳工来补充本国劳动力的不足,并实行自由化的非选择性移民(non-selective)政策。虽然海合会国家从20世纪80年代开始收紧了移民政策,但现在仍是中东地区乃至全世界主要的移民接收国。2000~2010年,阿联酋和沙特阿拉伯分别以年均流入移民46.7万人和17.6万人排在世界净移民国的第3位和第9位。[30]21世纪初期,海合会国家的非国民居民比例仍然占到了其人口总数的49%,[31]与20世纪80年代中期49.2%的比例大致持平。2010年,阿联酋人口共计8264070人,其中非国民所占比例达到了88.5%。[32]2019年,阿联酋非国民占总人口的比例为86.9%,略低于2010年的同期数字。非国民所占总人口比例上升的现象也出现在其他海合会成员国:2020年,科威特、巴林和阿曼人口中非国民占比分别为68.7%、52.6%和38.9%。[33]

二 战后中东地区移民问题的外溢效应

国际学术界已经对中东难民危机外溢到欧洲造成的影响做了较充分的研究,[34]相关研究认为欧洲地区外的移民,尤其是来自非洲和中东地区的移民给欧洲国家以及作为整体的欧盟带来威胁,给其贴上负面标签。这一视角是把与全球发展紧密相连的国际移民等同于“非法移民”,不仅忽略了安全、有序和正常移民带来的惠益和机会,[35]更忽视了所谓的“欧洲难民危机”是中东地区无力承担邻近发展中地区向发达欧洲国家移民的连锁效应。本文认为,中东移民问题的地理外溢不仅指移民向地区外流动,也包括地区内国家在移民问题上角色的变化,以及地区内国家的移民政策变化造成了这一地区内产生或过境的移民数量急剧增加。

(一)中东地区移民问题的地理外溢

要理解中东地区的移民状况,需要引入存量移民(migrant stock)的概念,即特定时间内在某国居住的移民数量。[36]2010年,中东地区的存量移民达到2660万人,约占全球总移民存量的13.5%。2005~2010年,中东地区存量移民增加了450万人,年均增幅为3.8%,是全球增长最快的移民接收地区之一。[37]因此,当中东地区的局势恶化、地区内国家接收移民的能力下降时,就不可避免地造成该地区移民的地理外溢问题。

中东地区能大量接收移民的国家往往是人口基数大,国内社会、经济环境较稳定,移民政策也较宽松的国家。一旦这些国家陷入全国性的大规模武装冲突,不仅会产生大量新增难民和持续的移民潮,还会影响之前接收的大量移民,因此形成巨大的连锁效应。战后中东地区移民外溢最典型的案例是叙利亚内战导致的大规模移民潮。截至2013年,叙利亚一直是战后中东地区重要的难民接收国,在应对中东地区和周边地区难民危机中发挥了重要作用,该国还曾是一个重要的移民过境国和移民劳工出口国。但叙利亚内战使其国家体系几近崩溃,叙利亚政府一度近乎完全丧失管控移民的能力:截至2021年3月,约1340万名叙利亚国民沦为难民或国内流离失所者,[38]这也导致了其国内的外国移民被迫第二次甚至多次流离失所。2021年,仍有107000名叙利亚难民向欧盟国家递交了庇护申请。[39]

2015年,“欧洲难民危机”成为国际舆论界和欧洲决策界的热点议题。当年欧盟成员国共收到1216860份庇护申请,其中362775份来自叙利亚(30%),121535份来自伊拉克(10%),[40]所以西方媒体把“欧洲难民危机”等同于“来自中东的难民危机”或“叙利亚难民危机”。但整体而言,叙利亚难民危机是中东地区失去叙利亚这个曾发挥示范性作用的“中东难民潮缓冲国”后,中东地区遭遇了新一轮的连锁难民危机,[41]再外溢到欧洲的结果。而欧盟成员国同时还接收了大量来自西巴尔干地区、南亚地区(阿富汗、巴基斯坦、孟加拉国)和非洲国家的难民庇护申请。即使是在2015年,欧盟接收的庇护申请中有59%来自中东地区以外的国家。[42]2019年,欧盟收到的612700份庇护申请中,有7%来自遭受持续政治和经济危机的委内瑞拉,其比例仅次于叙利亚(12%)和阿富汗(9%)。[43]因此,与其把欧洲难民危机或持续时间更长的欧洲移民问题简单地“归罪于”中东国家,不如辩证地看中东地区和欧盟成员国在全球移民治理中扮演的重要角色。

(二)中东国家移民政策的外溢效应

中东地区和欧洲、南亚的地理联系,以及地区内国家在国际移民活动中的多重角色,导致该地区国家移民政策的变化可能产生相应的外溢效应。一方面,中东移民派出国把移民看作减少失业和增加侨汇税收的“解决方案”,因此制定、执行了促进移民派出的政策,也试图通过动员移民来支持其国家发展。例如,土耳其、摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚、埃及、约旦和也门等国都先后完善其银行系统以提供更便捷的侨汇渠道,上述国家的政府也出面在移民和侨汇问题上与移民接收国进行外交谈判,并设置了专门的管理机构。上述国家还制定了包括母语课程、回国旅游和宗教教育等在内的文化政策来保持移民和来源国的联系。[44]此外,移民问题经常成为接收国和来源国推进政治议程的工具,尤其是前者可能把驱逐特定国家的移民作为惩罚手段;但移民接收国也需要和移民派出国或过境国进行合作。例如,21世纪初期,意大利和利比亚签订了一系列打击非法移民的协议,[45]2017年,两国签订了打击非法移民和人口贩卖等内容的谅解备忘录,并在2020年1月将这一谅解备忘录延长了3年。[46]

另一方面,中东移民接收国的相应政策变化也会产生直接的外溢效应。例如,选择性接收移民会对邻近地区的移民趋势造成影响,并成为具有争议性的国际政治议题。最典型的案例是海合会国家的移民政策变化深刻影响了南亚、东南亚地区的移民趋势。20世纪70年代以前,海合会国家实行自由化的非选择性移民政策,大量引入外籍劳工来解决本国劳动力不足和劳动参与率低的问题。但从20世纪70年代末开始,高比例的外籍劳工影响了海合会国家的就业市场,外籍劳工大量寄往其派出国的侨汇也对海合会国家的国际收支平衡造成了一定影响;而更严重的问题是大量外籍劳工带来的政治管理难题、文化冲突,以及随之而来的日趋尖锐的社会矛盾。[47]从20世纪80年代开始,海合会国家基于所谓“减少移民带来的政治动乱”的考虑,加大从南亚和东南亚招募劳工力度以取代之前从其他中东国家招募劳工。随着海合会国家移民劳工政策的变化,这些国家对南亚、东南亚移民劳工的依赖性和劳动力移民女性化(feminization of migration)[48]等现象成为中东地区劳务移徙的新趋势。2009年,来自南亚国家的移民工人占海合会国家所有移民劳动力的61.8%,占海合会总人口的比例达到了约24.9%。[49]

随着大量中东地区外移民的引入,海合会国家和黎巴嫩、约旦用来管理外籍工人的保荐(sponsorship system/kafala)制度引发了更多的国际争议。20世纪50年代,上述国家开始采用保荐制度严格管理外籍工人的居留和雇佣:不允许外国工人在海湾国家长期停留、永久居留和入籍,因此外籍工人一般和单一雇主签订2~3年的短期合同进入这些国家,一旦合同到期没有更新或延长,外籍工人就必须离开;而充当保荐人的本国雇主有权控制外籍工人的出入境或更换雇主。[50]这些政策被认为导致了移民劳工对其保荐人的人身、经济依附,加剧了前者的脆弱性。保荐政策使海合会国家移民和外界的冲突加剧,例如卡塔尔在修建2022年世界杯场馆时爆出了一系列关于外籍劳工基本权益的人权争议。[51]为了解决这方面的争议,卡塔尔政府从2014年开始逐渐修改相关法律、法规。2020年,卡塔尔政府取消了对外籍劳工的出境许可证要求,并在当年8月30日通过了“2020年第19号法”(Law No.19 of 2020),正式废除了保荐制度,并成为第一个对外籍劳工实行非歧视性最低工资政策的海合会国家。[52]

三 中东地区的移民管理体系:缺乏地区治理?

中东地区的移民管理体系主要指地区内国家的移民管理政策,包括地区性管理机制和全球性移民管理倡议/公约在内的多边移民管理规范。但外界一直质疑该地区是否能有效解决地区内移民问题。1990年,联合国大会通过了迄今为止最全面的移民保护公约——《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)。截至2021年,中东国家中只有阿尔及利亚、埃及、利比亚、摩洛哥、叙利亚和土耳其签署或加入了这一公约。[53]除了中东国家的国内移民管理政策、法律外,中东地区缺乏地区性的整体协调机制,也存在较严重的移民权利受侵害问题。

(一)主要限于阿拉伯国家间的地区移民管理、协调机制

中东地区的多边移民管理机制主要集中在阿拉伯国家间,尤其是阿拉伯国家联盟(League of Arab States,简称“阿盟”)通过的一系列决议、宣言和建议等具有阿拉伯特征,因此在地区移民管理、权利保护领域存在所谓的“阿盟标准”(LAS Standards)。[54]20世纪50~80年代,促进阿拉伯国家间的劳动力流动是阿盟促进阿拉伯经济一体化的议题之一,阿拉伯国家间的劳动力流动和与移民相关的资本汇款是其地区一体化的最重要特征。[55]1965年成立的阿拉伯劳工组织(Arab Labour Organization)是阿盟的下属机构,也是第一个负责劳工管理、协调的阿拉伯国际组织。在大量南亚、东南亚移民工人进入海湾国家的劳动力市场前,海湾移民接收国的绝大多数移民工人来自其他阿拉伯国家。例如,1975年,海合会国家和利比亚共接收了约160万名移民工人,其中65%来自其他11个阿拉伯国家,22%来自印度和巴基斯坦。[56]如表1所示,从1957年开始,阿拉伯经济联合委员会(Council of Arab Economic Unity)和阿拉伯劳工组织签发了一系列协定、决议、公约,倡议保障阿拉伯劳工在阿拉伯国家的迁移、定居、劳务自由等方面的权利。这些文件都带有明确的阿拉伯特性。例如,阿盟在1983年通过的《阿拉伯儿童权利宪章》(Charter of the Rights of the Arab Child),保障的是阿拉伯儿童的权利,而不是阿拉伯国家所有儿童的权利。

21世纪初期后,“阿盟标准”开始拓展到阿拉伯劳工外的移民问题,阿拉伯国家也加深了移民问题治理的跨地区合作。2004年,阿盟在1994年版本的基础上,通过了新的《阿拉伯人权宪章》,该宪章的第27、28、34.5条款都涉及保障阿拉伯国家所有移民的内容。[58]2004年,阿盟启动了阿拉伯国际移民观察站(Arab Observatory for International Migration),该组织主要通过和联合国下属人道主义机构,如国际移民组织、国际劳工组织、联合国难民署等联合举行会议,促进阿拉伯地区的移民数据整理、更新,提升阿拉伯国家内处理移民问题机构的能力。[59]2006年,阿拉伯劳工组织通过了《关于国际移民的阿拉伯宣言》(Arab Declaration on International Migration),该宣言草案涉及关于国际移民问题的国际合作。2014年,阿盟内部经过机构重组,新成立了人口政策、侨民和移徙部(Population Policies,Expatriates and Migration Department)。同年,阿拉伯国家成立了第一个由国家主导,不具约束力、灵活的非正式论坛“关于移民和难民事务的阿拉伯地区协商进程”(Arab Regional Consultative Process on Migration and Refugees Affairs)。该论坛旨在促进阿盟成员国在移徙问题上的对话与合作,其年度会议一般由阿盟成员国与联合国难民署、国际移民组织等国际组织共同主办。[60]但整体而言,阿盟框架内合作程度最高的移民管理规范仍局限于阿拉伯国家间。

(二)中东地区移民治理的地区困境

因为国际移民问题与安全、发展、环境、人道主义等其他跨国问题相互关联,所以虽然中东地区已有阿拉伯国家间的多份非约束性规范性框架和移民管理地区组织或论坛,但中东地区现有的移民治理机制仍然存在很大的局限性。

第一,中东地区移民模式复杂,管理、协调难度大,但现有的地区移民治理机制不涵括以色列、土耳其这两个重要的地区利益攸关方,所以极大地削弱了相应地区机制的有效性。阿以冲突直接导致了巴勒斯坦难民,而巴勒斯坦难民问题直接塑造了大部分中东国家参与国际难民机制的模式:阿拉伯国家普遍担心1951年《关于难民地位的公约》中的“不推回”(non-refoulement)原则,以及第1条中关于“不适用于目前从联合国难民署以外的联合国机关或机构获得保护或援助的人”的规定会限制或不适用于对巴勒斯坦难民的保护,所以大部分中东国家没有参与正式的全球性难民机制,在国际难民法中持“不承诺”的态度。[61]阿拉伯国家和以色列在巴勒斯坦难民问题上的“对峙”,[62]加上美国在阿以问题上长期偏袒以色列,导致巴勒斯坦难民问题长期被搁置。阿拉伯国家不仅在巴勒斯坦难民问题上不能对以色列造成实际影响,也没有和以色列在其他地区移民事务上展开合作。[63]就像上文提到的,土耳其不仅是中东地区内的劳务输出大国,更是当前叙利亚难民最大的接收国,但土耳其在移民问题上的主要合作对象是欧盟和其他西方国家,和少数中东国家间的移民合作也仅仅局限于签署相应的双边劳务协议,例如土耳其分别与利比亚(1975年)、约旦(1982年)和卡塔尔(1986年)签订了双边劳务协议。[64]

位于大马士革的巴勒斯坦难民排队接受人道主义援助

第二,中东地区的移民在相关权利上较脆弱,并持续引发国际人权领域的舆论批评。一方面,中东地区移民经常会受到双边关系(派出国和接收国关系)的影响。例如,2005年,黎巴嫩总理拉菲克·哈里里(Rafiq Hariri)遇刺身亡后,叙利亚军队撤离了黎巴嫩。但黎巴嫩国内随后发生了一系列针对叙利亚工人的袭击,迫使数十万名叙利亚工人离开该国。[65]另一方面,作为弱势群体的移民群体经常受到接收国其他行为体的权利侵犯,如雇主剥削、人口贩卖等。虽然相关中东国家也在不断加强其国内移民的相关权益保护,如埃及为贩运受害者建立了庇护所,并正在完善识别案件的程序,提升管理案件的能力,[66]但中东地区仍是移民权利相对脆弱的地区之一。2018年,中东地区有1887人被贩卖,而专家预测实际受害者数量远超过这一数字。据联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime)披露,这些受害者中有5%~8%为儿童,而且很大一部分的受害者被迫卖淫、行乞或充当苦力。在海合会国家发现的2/3的人口贩卖受害者都是强迫劳动力(forced labour)。[67]此外,即便是合法入境的移民劳工,如侨居卡塔尔的外籍劳工,在工作过程中也经常缺乏相应的安全保障,导致部分劳工受伤甚至死亡。2020年新冠疫情暴发后,部分卡塔尔外籍劳工无法获得应获收入,陷入饥饿边缘或负债困境。[68]

第三,除中东国家和联合国下属机构的合作外,中东国家主要和欧盟及其成员国展开跨地区移民治理合作,但相关多边、双边合作主要集中在移民返回领域,而不是致力于减少迫使中东地区移民离开原籍国的不利肇因和结构性因素。从2016年开始,欧盟非洲紧急信托基金(European Union Emergency Trust Fund)开始资助“欧盟—国际移民组织移民保护和重返社会联合倡议”(EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration),向包括阿尔及利亚、埃及、利比亚、摩洛哥和突尼斯等5国移民在内的自愿返回的移民提供援助。[69]同时,欧盟也援助了土耳其、摩洛哥和突尼斯等国的“协助自愿返回和重返社会”(Assisted Voluntary Return and Reintegration)项目。[70]欧洲国家还和中东地区主要的移民来源国展开双边合作。例如,德国国际开发署负责具体执行“加强选定摩洛哥城市移民管理”(Strengthening Selected Moroccan Municipalities in the Management of Migration)项目。该项目的实施时间是2016~2022年,由德国联邦经济合作与发展部委托,并受到其与欧洲联盟联合资助,旨在加强与摩洛哥的移民管理合作。2020年1月,法国和突尼斯两国政府联合发起了一项名为“突尼斯移民治理战略计划”(Governance Strategy Tunisian Migration Program)的试点倡议,以帮助从突尼斯返回撒哈拉以南非洲的移民。[71]但在实际合作中,中东国家在和欧盟及其成员国合作时必然优先选择支持本国公民的重新安置措施,加上中东地区的难民和经济移民间的界限模糊,已有的跨地区移民治理合作无力缓解由地区内多元、尖锐、持续冲突引发的被迫迁徙和混合迁徙。

随着中东地区局势的不断变化,中东地区的移民模式、流向和地区内国家的移民政策等以分化、组合和更新的方式多次影响移民的选择,致使该地区的移民活动更趋复杂。另外,中东地区内的复杂移民模式使一国移民政策影响其他相关国家的移民问题,从而加大了地区内移民治理的难度。尤其是在中东国家间关系出现恶化的情况下,一国移民政策可能成为其实现自身国家政治目标的工具,如驱逐“敌对国”移民、接纳特定宗教信仰的他国移民等,进而在更大程度上影响了区域内的移民趋势,甚至影响地区安全局势,使移民问题更趋复杂。

移民问题治理需要长期性的合作治理,中东地区的移民治理困境超出了一国或单一国际组织的应对能力,其复杂性要求相关行为体不能短视地、单方面地做出决策,而需要通过建立牢固的、长期的伙伴关系,共同支持相关移民论坛、机制和组织的运行,为受影响的国家提供长短期互补的政治、经济援助。迄今为止,联合国下属机构在中东移民问题上发挥了主要的援助和指导作用,除联合国近东救济工程处和联合国难民署长期动员国际社会提供援助并在中东国家展开实地工作外,联合国开发计划署、国际劳工组织和联合国儿童基金会等机构也和海合会国家在劳工移民迁徙、培训、权益维护和技术援助方面展开合作。[72]2018年,在第73届联合国大会上正式通过的《安全、有序和正常移民全球契约》(Global Compact for Safe,Orderly,and Regular Migration)首次为拥有不同利益、资源和优先事项的国家建立了共同的参考点,以促进移民来源国和目的国之间的谈判。[73]部分中东国家在该契约提供的4种移民治理方案中,避重就轻地选择了“挑选”模式(pick-and-choose model),当前只执行对本国有利的政策。[74]因此,在未来的中东地区移民治理中,相关利益攸关方需要超越已有的“阿盟标准”和以遣返移民为主要行动目标的跨地区合作,而更多地坚持“标本兼治”原则,采取综合治理方式来保障移民的利益和福利,致力于同时应对来源国、过境国和目的地国所面临的风险和挑战。

[责任编辑:曹峰毓]

[1]本文系国家社会科学基金一般项目“中东难民问题治理研究”(20BGJ077)的阶级性成果。

[2]喻珍,法学博士,湘潭大学马克思主义学院副教授;肖奔,暨南大学国际关系学院博士研究生。

[3] Douglas S.Massey,“International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century:The Role of the State,”Population and Development Review,Vol.25,No.2,1999,p.319.

[4]这一数据包括阿尔及利亚、利比亚、突尼斯、埃及、摩洛哥、巴林、伊拉克、以色列、黎巴嫩、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门、巴勒斯坦地区和伊朗,参见Zeynep Sahin,“Ethnicity,Nationalism,and Migration in the Middle East,”March 2010,p.2,http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001. 0001/acrefore-9780190846626-e-174?print=pdf。

[5]“Migration to,from and in the Middle East and North Africa:Data Snapshot,”International Organization of Migration,August 2016,p.1,https://www.iom.int/sites/default/files/country/mena/Migration-in-the-Middle-East-and-North-Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf.

[6]“Syrian Regional Refugee Response,”UNHCR,June 5,2020,https://data2.unhcr.org/en/situations/syria.

[7]在国际层面上,不存在被普遍接受的“移民”概念。国际移民组织(International Organization for Migration)和联合国经济及社会理事会(United Nations Department of Economic and Social Affairs)等国际组织把国际移民定义为“离开常居地并跨越国界至他国的人群”,无论是被迫还是自愿离开原籍国的人都属于国际移民。从这层含义来说,难民是国际移民的一种类型。在难民和移民保护中是否需要对两者进行区分,可以分为两个方面:一方面,联合国难民署等权威国际组织强调移民和难民概念的区别,主要强调后者是由国际法来定义,并且受到国际法保护的人,所以各国政府不能以本国移民法及程序为理由拒绝承担保护难民的基本责任;另一方面,2016年9月19日,联合国大会第71/1号决议通过的《关于难民和移民的纽约宣言》等文件确认“移民和难民可能面对许多共同的挑战,存在类似的脆弱性”。因此除非特别说明,本文中所提到的移民概念和类型划分中包括了难民。参见“International Migration Law:Glossary on Migration,”International Organization for Migration,2019,pp.132-133,170-172,https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary. pdf;《第七十一届会议议程项目13和117:70/1.关于难民和移民的纽约宣言》,联合国大会,A/RES/71/1,2016年10月3日,https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/291/96/PDF/N1629196.pdf。

[8] Laurie A.Brand,Citizens Abroad:Emigration and the State in the Middle East and North Africa,Cambridge:Cambridge University Press,2006.

[9]例如Rania M.Rafik Khalil and Froilan T.Malit Jr.,eds.,Recent Migrations and Refugees in the MENA Region,London:Transnational Press London,2019,这本书除了第7章外,都在分析叙利亚难民问题。

[10]阿里木江·艾合买提、李远:《利比亚非法移民问题的形成、发展及其治理》,《阿拉伯世界研究》2018年第5期,第90~104页。

[11] Georges Corm,“Labor Migration in the Middle East and North Africa:A View from the Region,”The World Bank,2006,http://web.worldbank.org/archive/website01418/WEB/IMAGES/SF_BAC-3.PDF.

[12] Stephen Castles and Mark J.Miller,The Age of Migration:International Population Movements in the Modern World(Fourth Edition),Basingstoke:Palgrave Macmillan,2009,p.163.

[13] Michael Bommes,Heinz Fassmann and Wiebke Sievers,Migration from the Middle East and North Africa to Europe:Past Developments,Current Status,and Future Potentials,Amsterdam,Netherlands:Amsterdam University Press,2014,p.33.

[14]非正规移徙是指“在输出、过境和接受国管理规范以外的迁移”。“从目的地国家角度来讲,它是非法入境、停留或工作,意味着移民没有特定国家移徙规定要求的必需的授权或证件入境、居住或工作。从输出国角度来讲,非正规性体现在:某人跨越国际边境,缺乏有效的护照或旅行证件,或没有满足离开某国的行政要求。”参见《国际移徙法:移徙词汇》,国际移民组织,2008,第37页,https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_13_chi.pdf?language=fr。

[15]“IOM Middle East and North Africa Regional Strategy 2017-2020,”International Organization forMigration,May 12,2017,p.11,https://publications.iom.int/system/files/pdf/mena_regional_stategy.pdf.

[16]这一数据只包括向联合国下属机构注册的难民数量。参见“UNRWA in Figures 2020-2021,”UNRWA,September 6,2021,https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2021_eng.pdf。

[17] 95%的伊拉克难民在中东地区,其中叙利亚曾长期安置了超过100万名伊拉克难民。参见“Statistics on Displaced Iraqis around the World,”UNHCR,April 2007,https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BED435E798C7545749257474002019E8-Full_Report.pdf。

[18]在2015年3月开始的此轮内战造成超过19万名难民前,也门在1978~1989年一直面临严峻的难民问题,同时从1991年开始成为索马里难民和埃塞俄比亚外籍劳工的过境国或寻求庇护国。参见Marina de Regt,“Migration to and Through Yemen:The Case of Migrant Domestic Workers,”October 2007,pp.6-15,https://documents.aucegypt.edu/Docs/GAPP/MarinadeRegt.pdf。

[19]这里的“非洲之角”指埃塞俄比亚、索马里和吉布提三国。

[20]“Global Trends 2010,”UNHCR,March 2010,p.13,http://www.unhcr.org/4dfa11499.pdf.

[21]“Global Trends 2010,”UNHCR,March 2010,p.43,http://www.unhcr.org/4dfa11499.pdf;“Global Trends 2011,”UNHCR,June 2012,p.11,http://www.unhcr.org/statistics/country/4fd6f87f9/unhcr-global-trends-2011.html.

[22] AKM Ahsan Ullah,Refugee Politics in the Middle East and North Africa:Human Rights,Safety and Identity,New York:Palgrave Macmillan,2014,vii.

[23]“World Migration Report 2020,”International Organization for Migration,November 2019,p.67,https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf.

[24]进入以色列的路线被称为“西奈线路”(Sinai Route)。参见“IOM,Migration Flows in the Horn of Africa and Yemen,Overview-2018,”Flow Monitoring,2019,https://migration.iom. int/data-stories/migration-flows-horn-africa-and-yemen。

[25] The Staff of the Research and Evidence Facility for the EU Trust Fund for Africa(Horn of Africa Window),“Migration between the Horn of Africa and Yemen:A Study of Puntland,Djibouti and Yemen,”July 2017,p.41,https://www.soas.ac.uk/ref-hornresearch/research-papers/file122639.pdf.

[26]“Irregular Migration by Sea from Horn of Africa to Arabian Peninsula Increases,”IOM’s Missing Migrants Project,January 16,2015,https://www.iom.int/news/irregular-migration-sea-horn-africa-arabian-peninsula-increases.

[27]“2019 Migrant Movements Between the Horn of Africa and the Arabian Peninsula(January-December 2019),”International Organization for Migration,February 2020,https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Migration%20Overview_Horn%20of%20Africa%20and%20Arab% 20Peninsula_2019.pdf.

[28]“2020 Migrant Movements Between the Horn of Africa and the Arabian Peninsula,”International Organization for Migration,January 2021,p.1,https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM_Migration%20Overview_Horn%20of%20Africa%20and%20Arabian%20Peninsula_2020.pdf.

[29]“2021 Migrant Movements Between the Horn of Africa and the Arabian Peninsula,”International Organization for Migration,February 2022,p.1,https://eastandhornofafrica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl701/files/documents/iom_migration_overviw_horn-of-africa-arabian-peninsula_2021.pdf.

[30]“International Migration Report 2015,”United Nations,September 2016,p.13,http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf.

[31]“GCC:Total Population and Percentage of National and Foreign Nationals in GCC Countries(National Statistics,2010-2016)(with Numbers),”Gulf Labour Markets and Migration,April 20,2016,http://gulfmigration.eu/gcc-total-population-percentage-nationals-foreign-nationals-gcc-cou-ntries-national-statistics-2010-2016-numbers/.

[32]“Population Statistics in GCC Countries 2010-2014,”GCC STAT,August 2016,p.80,https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/160-gcc-population-gcc-countries-2010-2014_1.pdf.

[33]巴林的人口数据截至2020年3月;科威特和阿曼的数据都截至2020年12月。参见“GCC:Total Population and Percentage of Nationals and Non-nationals in GCC Countries(National Statistics,2020)(with Numbers),”Gulf Research Centre,https://gulfmigration.grc.net/gcc-gcc-pop-1-2-total-population-and-percentage-of-nationals-and-non-nationals-in-gcc-countries-national-statistics-2020-with-numbers/。

[34] Seth M.Holmes and Heide Castañeda,“Representing the‘European Refugee Crisis’in Germany and Beyond:Deservingness and Difference,Life and Death,”American Ethnologist,Vol.43,Iss.,2016,pp.12-24;Stephen Zunes,“Europe’s Refugee Crisis,Terrorism,and Islamophobia,”Peace Review,Vol.29,No.1,2017,pp.1-6.

[35]关于国际移民的动因及其贡献,参见路阳《国际移民新趋向与中国国际移民治理浅论》,《世界民族》2019年第4期,第58~59页。

[36]《国际移徙法:移徙词汇》,国际移民组织,2008,第44页,https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_13_chi.pdf?language=fr。

[37]“World Migration Report 2010,”International Organization for Migration,February 11,2011,p.205,https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2010_english.pdf.

[38]“Syria Emergency,”UNHCR,March 15,2021,https://www.unhcr.org/syria-emergency.html.

[39]“Asylum Applications Returned to Pre-pandemic Levels in 2021,”European Union Agency for Asylum,February 22,2022,https://euaa.europa.eu/news-events/asylum-applications-returned-pre-pandemic-levels-2021.

[40]“Asylum in the EU Member States:Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015,”Eurostat,March 4,2016,https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6?t=1457087311000.

[41]邢新宇、喻珍:《中国参与中东地区难民治理的实践及展望》,《阿拉伯世界研究》2020年第2期,第44页。

[42]“Asylum in the EU Member States:Record Number of over 1.2 Million First Time Asylum Seekers Registered in 2015,”Eurostat,March 4,2016,p.3,https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6?t=1457087311000.

[43]“Asylum in the EU Member States:612 700 First-time Asylum Seekers Registered in 2019,up by 12% Compared with 2018,”Eurostat,March 20,2020,https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10554400/3-20032020-AP-EN.pdf/6ee052a9-ffb8-d170-e994-9d510 7def1a8.

[44] Stephen Castles and Mark J.Miller,The Age of Migration:International Population Movements in the Modern World(Fourth Edition),Basingstoke:Palgrave Macmillan,2009,p.169.

[45]阿里木江·艾合买提、李远:《利比亚非法移民问题的形成、发展及其治理》,《阿拉伯世界研究》2018年第5期,第92~95页。

[46]欧洲理事会(Council of Europe)出于“人权方面的关切”,呼吁意大利政府暂停或至少修改这一谅解备忘录。参见“Commissioner Calls on the Italian Government to Suspend the Cooperation Activities in Place with the Libyan Coast Guard that Impact on the Return of Persons Intercepted at Sea to Libya,”Council of Europe,January 2020,https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-calls-on-the-italian-government-to-suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p。

[47]肖洋:《非传统威胁下海湾国家安全局势研究》,时事出版社,2015,第71~72页。

[48]移民女性化问题一直存在,中东地区的劳动移民女性化方式主要指从事保姆和家庭护理等“典型女性职业”的女性移民的大量迁入。

[49] S.Irudaya Rajan,ed.,India Migration Report 2012:Global Financial Crisis,Migration and Remittances,New Delhi and Abingdon:Routledge,2012,p.175.

[50] Sabine Damir-Geilsdorf and Michaela Pelican,“Between Regular and Irregular Employment:Subverting the Kafala System in the GCC Countries,”Migration and Development,Vol.8,No.4,2018,pp.2-4.

[51]“Visit to Qatar:Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism,Racial Discrimination,Xenophobia and Related Intolerance,”General Assembly,United Nations,27 A/HRC/44/57/Add.1,April 2020,https://undocs.org/en/A/HRC/44/57/Add.1.

[52]“Changes in the Labour Market in Qatar:Dismantling the Kafala System and Introducing a Minimum Wage Mark New Era for Qatar Labour Market,”International Labour Organization,August 30,2020,https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754391/lang--en/index.htm.

[53]“International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,”United Nations Treaty Collection,July 1,2003,https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028004b0a9&clang=_en.

[54] Francesca Ippolito and Seline Trevisanut,eds.,Migration in the Mediterranean Mechanisms of International Cooperation,Cambridge:Cambridge University Press,2015,p.74.

[55] Michael C.Hudson,eds.,Middle East Dilemma:The Politics and Economics of Arab Integration,New York:Columbia University Press,1999,p.292.

[56] Ismail Serageldin,James A.Socknat,Stace Birks et al.,Manpower and International Labor Migration in the Middle East and North Africa,New York:Oxford University Press,1983,p.4.

[57] Mervat Rishmawi,“The League of Arab States Human Rights Standard and Mechanisms,”2015,pp.83-84,https://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2015/12/league-arab-states-manual-en-20151125.pdf.

[58] Francesca Ippolito and Seline Trevisanut,eds.,Migration in the Mediterranean:Mechanisms of International Cooperation,Cambridge:Cambridge University Press,2018,p.79.

[59]“International Migration in the Arab Region:League of Arab States(LAS),”United Nations,November 2008,https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/7/docs/P12_LAS.pdf.

[60]《阿布扎比将主持第六届穆斯林社会和平论坛年会》,阿联酋通讯社,2019年12月5日,https://wam.ae/zh-CN/details/1395302808392。

[61] Jinan Bastaki,“The Legacy of the 1951 Refugee Convention and Palestinian Refugees:Multiple Displacements,Multiple Exclusions,”Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law,Vol.8,2017,pp.11-13.

[62]中东地区内行为体在巴勒斯坦难民问题上的立场,参见陈天社《阿拉伯国家的巴勒斯坦难民及其影响》,《世界民族》2009年第3期,第72~81页。

[63] 2020年9月,阿联酋和巴林分别与以色列关系正常化是否促成在巴勒斯坦难民问题上的切实合作,还有待进一步观察。

[64]土耳其在移民政策方面对标欧盟标准。参见Ibrahim Sirkeci and Barbara Pusch,eds.,Turkish Migration Policy,London:Transnational Press London,2016,pp.41-52;Ibrahim Sirkeci,Güven Şeker and Ali Tilbe et al.,eds.,Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings,London:Transnational Press London,2015,p.162。

[65] Stephen Castles and Mark J Miller,The Age of Migration:International Population Movements in the Modern World(Fourth Edition),Basingstoke:Palgrave Macmillan,2009,p.168.

[66]《第七十五届会议议程项目14和122:安全、有序和正常移民全球契约》,联合国大会,A/75/542,2020年10月26日,第11页,https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/docs/chinese_0.pdf。

[67]“Global Report on Trafficking in Persons 2018,”UNODC,December 2018,p.86,https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small. pdf.

[68]“Human Trafficking in the Middle East,”Global Human Rights Defence,January 2022,https://ghrd.org/human-trafficking-in-the-middle-east/.

[69]“Countries,”EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration,https://www.mi-grationjointinitiative.org/countries.

[70] Camille Le Coz,“EU Strategy on Voluntary Return and Reintegration:Crafting a Road Map to Better Cooperation with Migrants’Countries of Origin,”May 2021,p.1,https://www.migration-policy.org/sites/default/files/publications/mpi_eu-strategy-voluntary-return-reintegration_final.pdf.

[71] Camille Le Coz,“EU Strategy on Voluntary Return and Reintegration:Crafting a Road Map to Better Cooperation with Migrants’Countries of Origin,”May 2021,p.7,https://www.migration-policy.org/sites/default/files/publications/mpi_eu-strategy-voluntary-return-reintegration_final.pdf.

[72] Froilan T.Malit Jr. and Ali Al Youha,“Global Civil Society in Qatar and the Gulf Cooperation Council:Emerging Dilemmas and Opportunities,”April 2014,https://www.migrationpolicy.org/article/global-civil-society-qatar-and-gulf-cooperation-council-emerging-dilemmas-and-opportunities.

[73] Demetrios G.Papademetriou,Natalia Banulescu-Bogdan and Kate Hooper,“Coming Together or Coming Apart?A New Phase of International Cooperation on Migration,”January 2022,pp.1-2,https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/tcm_gcm-implementation_council-statement_final.pdf.

[74] Demetrios G.Papademetriou,Natalia Banulescu-Bogdan and Kate Hooper,“Coming Together or Coming Apart?A New Phase of International Cooperation on Migration,”January 2022,pp.2-8,https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/tcm_gcm-implementation_council-statement_final.pdf.

本文由华岳移民网发布,不代表华岳移民立场,转载联系作者并注明出处:https://www.huayueimm.com/yzym/355.html

用户评论

这个议题确实很沉重啊!战争和贫穷一直都让很多人选择离开家乡寻找更好的生活,但很多国家又很难接受这么多的移民,真难左右一边是同胞的痛苦一边是自国家的现状。

有12位网友表示赞同!

看到那么多人流离失所,真的让人心痛。希望各个国家都能伸出援助之手,真正解决这个问题,而不是单方面地关门拒人!

有20位网友表示赞同!

我觉得这篇文章把中东地区的移民问题讲得很透彻。特别是治理困境部分,确实有很多现实的难题无法忽视。

有18位网友表示赞同!

虽然文章内容比较专业,但我觉得对于普通人来说有些难以理解,希望能结合一些具体案例来更容易让人接受!

有10位网友表示赞同!

对战争、贫困和政治环境的影响都分析得很到位了。希望中东的局势能早日稳定下来。移民问题也才有了解决的办法。

有15位网友表示赞同!

其实移民本身并不可怕,可怕是这种大规模迁移带来的社会冲击力和文化冲突。我们需要寻求更有效的治理方式,保证国家能够和谐发展的同时也能提供帮助支持!

有13位网友表示赞同!

我觉得很多时候媒体只关注“移民”,却很少去关心他们背后的故事和痛苦。每个人都渴望一个安全、稳定的家...

有7位网友表示赞同!

这种复杂的问题的确很难说上一句话的答案,要从各个方面入手才能找到解决问题的关键点。

有5位网友表示赞同!

这篇文章让人更深刻地了解了中东地区移民问题背后的原因,也让我们思考如何更好的看待和对待移民群体!

有6位网友表示赞同!

很多国家都面临着类似的困境,我们应该同舟共济,互相帮助找到解决办法!国际合作才是最重要的途径!

有13位网友表示赞同!

这种治理困境是不是有点过于悲观?难道我们就只能束手无策吗?我觉得只要各方积极参与,还是充满希望。

有16位网友表示赞同!

这篇文章让我对中东地区的历史和现状有了更深的理解。移民问题是全球性的问题,不是单一国家能解决的难题!

有12位网友表示赞同!

我觉得在探讨治理困境的时候可以关注一下民间组织的角色,他们经常会做一些非常有效的工作!

有11位网友表示赞同!

有些时候,对“移民”的标签化认识太过于简单化,我们需要用心去了解他们的故事和需求...

有13位网友表示赞同!

希望未来能够出现更加有效的解决方案,让移民问题不成为一个永恒的难题!

有13位网友表示赞同!

我觉得这篇文章很有意义,能让我们更客观地看待中东地区移民问题。治理困境确实是一个复杂课题,需要多方协同努力才能找到切实可行的方案。

有5位网友表示赞同!